11月14日下午,清华大学学生全球战略研究协会(SAISS)主办的工作坊“提升跨文化沟通能力”在线上成功举办。四位嘉宾分享了在求学、工作中对跨文化沟通的心得体会,与同学们交流讨论。嘉宾分别是清华环境学院毕业生、联合国经济和社会事务部初级顾问张宇涵,北大燕京学堂毕业生、清华国际与地区研究院科研助理宋天耘,清华公管学院“深耕计划”硕士生、曾在联合国粮农组织总部工作的贾博,清华新雅书院毕业生、清华战略与安全研究中心战略青年王静姝。在外交、外事一线工作的校友莅临指导。

在开场介绍中,张宇涵鼓励在校生到实战中提升跨文化沟通能力,积极申请去国际组织等国际化工作环境实习,去世界各地调研、访学、社会实践,因为日后的学业、事业与全球事务有广泛的联系。在经济层面,中国的产品、服务和投资面向全球的市场和客户,在全球范围组织产业链、价值链。在国际发展层面,广大发展中国家的产业变迁、现代化进程与中国的互动息息相关,中国有望协助广大发展中国家脱离贫困、过上小康生活。在人文交流和学术发展层面,“既要立足本国实际,又要开门搞研究”,广博地了解世界,吸取来自全球的知识和经验,并在与全球的对话、切磋中形成重叠共识。

王静姝分享了在巴黎政治大学交换、在中亚参与社会实践的经历,指出文化具有流动性,放下先入为主的偏见和刻板印象有助于进入跨文化沟通的语境,更真切地体验文化间的交流互鉴。她还分享了政治史、战略史的学习历程,认为将决策者、决策群体置于各自的文化背景、决策环境中,对理解决策、战略的生成有一定帮助。

宋天耘从自己在北大从事国际交流工作、在燕京学堂多元文化中学习的经历入手,探讨了跨文化交流中“自我”与“他者”的互动关系。她表示,在初次接触不同文化时所受到的“冲击”既促使我们对“他者”进行探索,也帮助我们对“自我”进行反思。她认为,作为我国高校国际化教育的受益者,自己更深切地感受到多元文明的交流互鉴是创新的源泉,是当代青年走出“内卷”困境的法门。展望全球多文化融合的未来,她期待不同文化能够和平共处,实现费孝通先生所倡导的“各美其美,美人之美;美美与共,天下大同”之境。

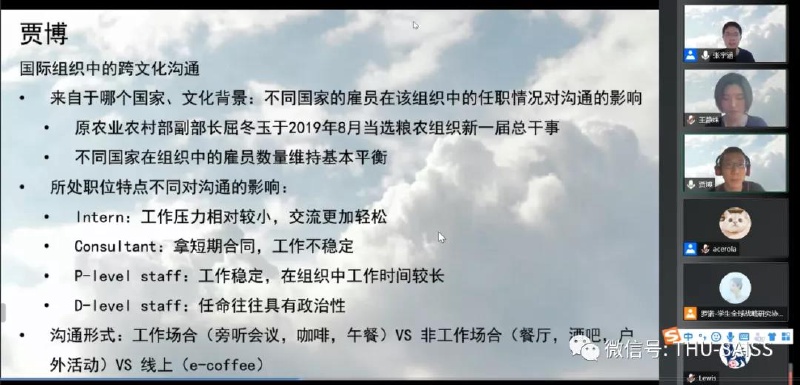

贾博介绍了国际组织中不同国籍职员的任职情况对沟通的影响,不同级别职位对沟通的影响,工作场合与非工作场合、正式沟通与非正式沟通等职场多种沟通形式的各自特点。

随后,嘉宾和同学们就关心的问题展开了讨论。关于在交流中如何回应棘手问题,嘉宾们表示,首先用善意揣测对方,认为对方更多是出于好奇、寻求理解。世界各地的人所处的信息环境、各自的世界观和历史经验有诸多差异。要相互尊重彼此的差异、彼此的关切,真诚地沟通,寻求相互理解,而不是为了一方说服另一方。在涉及公共议题、工作相关的议题时,表达要专业、规范;涉及立场问题时,要站稳立场、掌握政策、严守纪律。

关于经历了跨文化学习、工作后的收获,张宇涵表示,这些经历让自己对认识世界有了更全面的参照系,更加关注广大发展中国家的可持续发展、国际秩序中的公平正义,也进一步认识到中国在世界中的位置和贡献。王静姝表示,在异文化中能看到本文化的影子,在中亚古城撒马尔罕的观察和交流使自己更深刻地理解了故乡西安作为丝绸之路起点的历史。宋天耘表示,跨文化的经历使自己对以前理所当然的事物会进一步追问为什么,并希望在多种知识、多种视角的交流借鉴中推动知识的边界、丰富人类文明的成果。贾博表示,工作中面临的需求、与外国同事的交往会不断推动自己重新认识、理解中国。

在外交、外事一线工作的校友分享了工作中的经验,鼓励学弟学妹们积极探索,把中国发展与世界发展结合起来,做出新时代青年的应有贡献。

大家在欢快的合影中结束了这次工作坊。

原文链接:工作坊回顾 | 提升跨文化沟通能力